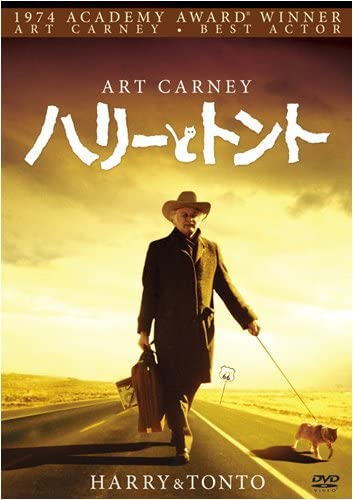

老人と愛猫の旅を通じて人との出会い・家族の絆を繊細に綴ったロードムービー

1974年製作 アメリカ 115分

監督

ポール・マザースキー

キャスト

アート・カーニー エレン・バースティン ラリー・ハグマン ジェラルディン・フィッツジェラルド チーフ・ダン・ジョージ

撮影ロケーション・情景

70年代ニューヨークマンハッタン アパート 空港 グレイハウンド シボレーベルエアー モーテル アメリカ郊外 アメリカ片田舎 シカゴ 老人ホーム アリゾナ ラスベガス ロサンゼルス

ハリーとトントのあらすじ

ニューヨークマンハッタンのアパートに住むハリー・クームズ(アート・カーニー)は妻に先立たれ息子や娘は独立し愛猫トントと静かに暮らしていた。ハリーはトントを溺愛しており「食べる事は猫の最大の楽しみ」を信条に自分の食事は粗末でもトントにはいつも上等なものを食べさせていた。

ある日ハリーは自身の住むアパートが駐車場となるため強制的に退去させられることになるがハリーは強制退去に応じようとしなかった。強制執行の当日駄々をこねるハリーの元に長男バート(フィル ・ブランズ)がやってきて「一緒に住もう」とハリーを説得した。

愛猫トントを連れてシカゴへの旅

バートの車に家財道具をけん引させトレーラーに積みバートの家がある郊外へと向かう。しかし新しい棲家に気が立つトント。そしてハリーもどことなくバートの家の雰囲気に馴染めず、シカゴに住む娘のシャーリーマラード(エレン・バースティン)を訪ねようとトントを連れて旅に出る決心をする。

シカゴに向う際、ハリーはバートに空港まで送ってもらうが空港での手荷物検査でトントが手荷物として同乗できないと分かると急遽空路をやめ、イエローキャブ(タクシー)、グレイハウンドバス等乗り継いでシカゴへと向かう。

バスに乗ると相席の男が美味そうにホットドッグを食べていた。物欲しげな顔でハリーとトントが覗いていると男は「食うかい?」とハリーに言うがハリーは「猫が空腹でね」と言ってトントに分け与えてもらった。

しばらくするとトントが用を足したくなり車内のトイレに連れて行くが、慣れない環境に用を足せないトントを気遣い無理やりバスをとめ草むらにトントを放した。しかしトントは用の足し場を探しハリーの元を離れるとトントがいなくなり、ハリー達を待ちきれないバスは彼らを置いて出発する。

バスに置いて行かれたハリーとトントがしばらく田舎道を歩いていると中古車販売店を見つけた。そこでハリーは250ドルの中古車を買い、シカゴへと向かうがハリーの運転免許証は1959年に失効していた。

ハリーとトントのレビュー・感想

70年代の少々古いアメリカ映画ですが、ハリーという老人と愛猫の旅を通じて人との出会いや家族の絆を繊細に綴った作品で、とても面白みのあるロードムービーです。

ハリー役のアート・カーニーが撮影当時56歳で72歳の役をやったわけですが、いぶし銀の巧みな演技で脚の不自由さや息切れする様子など、老いた見せ方がとても細かいですね。結局本作品でアート・カーニーはアカデミー賞主演男優賞を受賞したようですが、できればトントにも授与して欲しかったと思うくらいこの猫もいい演技をします。

前半、ハリーの友人が亡くなり霊安室で対面を果たしたハリーが壁にもたれて涙する場面は、下手なお葬式シーンなんかよりもハリーの淋しい心の底が顕著に伝わってきて人間らしくてとてもいい。ハリーはシカゴに住む娘シャーリーに会いに行く際、空港まで息子バートに送ってもらい、金銭の世話まで焼いてもらうのですが、親と子っていつの日か立場というか役目が逆転し、人は歳を重ねる毎に子供に返っていくんだなあという事を痛切に感じました。

また「アデライン、100年目の恋」でブレイク・ライヴリーの娘役(姿はお婆ちゃん)だったエレン・バースティンが凄く若い。(1974年の映画だから当然ですが)

僕がこの映画で印象に残っているのが頑固で変わり者だけれど、とても優しいハリーの人柄。友人を亡くしたシーンもそうだったけれど、トントが大往生で息を引き取る際、トントに詩を聴かせ“お別れだ”という場面はトントを心の底から可愛がり寝食を共にしてきたハリーだからこそ光るセリフ。優し人って、きっとこんな風に別れを告げるんだろうなっていうのを思わせる。

そして最後にハリーが海岸傍の公園でトントによく似た猫を見つけ砂浜まで後を追いながらトントの面影を被らせる場面があるのですが、そこで砂遊びをしている少女がいて、彼女は砂で城を作りながらハリーを見てニヤッと笑い舌を出すのですが、唯一その意味が???という感じ。

実はこの作品には特典映像としてポール・マザースキー監督の製作解説が収録されていてポール・マザースキー監督の解説によれば、トントに似た猫を夢中で追うハリーに対して、消えた命は戻らない、死んだトントはもう戻る事はないという現実を、この少女の砂遊びの場面を使って表現したらしい。

でもこの表現の仕方が到底凡人には思いもつかないだろうと思わせるほど、とても洒落ているんです。少女が築く砂の城は未来を象徴していて、少女は“これが人生よ”と言わんばかりに舌をだしたのだという。

この作品を観終わったなら、ぜひポール・マザースキー監督の解説も聞いてほしいですね。とても奥の深い素晴らしい作品です。